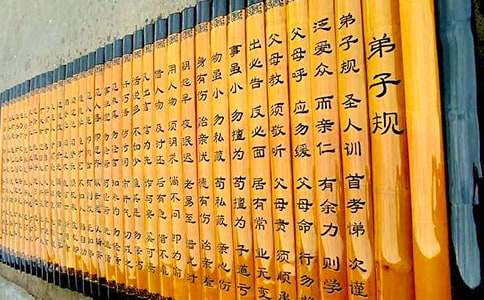

读《弟子规》后感

读《弟子规》后感1

一、 个人素质

在第一节课上,老师就提出“不学礼,无以立”。那么一个“礼”字就集中体现了一个人的个人素质。“中国传统文化”很重视教育下一代,那么教育当然是为了提升“个人素质”。这里引用《弟子规》里的话来说明个人素质的主要内容。“弟子规,圣人训。首孝弟,次谨信,泛爱众,而亲仁。有余力,则学文。”可见,“中国传统文化”中是把“孝”摆在首要位置的。

(一) 孝弟

“百善孝为先”这句话也同样将“孝”字放在一个首要位置。那么我们的古圣先贤为什么会一致这么认为呢?

不难理解,在这个世界上显然父母对我们的恩德要大于任何其它人。是他们孕育、生育、养育、教育了我们。我们如果有一丁点的感恩心,那么首先当然应该回报我们的父母。而“孝”才使得“考有所养”得以实现,才使得我们不必为以后年老而担忧,只要我们的子女是心存孝道的。

“孝”摆首位的原因还有一个就是“孝道开,百道皆开”,即其为其它任何一种“素质的基础。也不难理解。假如一个人对给予他恩德最大的父母都不能尽孝的话,那么他对别人的态度还会好到哪里呢?而反过来,当他能细心地关照父母,体恤父母的辛苦,进而就能慢慢的理解别人。

(二)谨信

谨信则给出了一个人立身安命的第二件法宝。这件法宝主要用于涉身处世。“信为人言”,“言而无信,不知其可”。在对“信”字的认识上可以说“古今中外”都是一致的。相信没有一个人愿意同一个“言而无信”的人交往。

(三)仁爱

仁爱其实是“中国传统文化”中对个人素质培养的一个终极目标。如果一个人能够做到期对整个都心存仁爱,那“孝弟”与“谨信”自然便也会做到了。“仁爱”可以看作是“孝弟”和“谨信”的推广。“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,“事诸父,如事父;事诸兄,如事兄”,能够做到这些,那么“仁爱”当然也就不难。

二、人际关系

“中国传统文化”追求的是“大同”,为此当然要处理好社会关系。在“中国传统文化” 中,将人际关系划分为“五伦关系”,即君臣关系、父子关系、夫妇关系、兄弟关系、朋友关系。并且指出了“人无伦外之人,学无伦外之学”。

(一)父子关系

在这里“父”与“子”都是代名词,指代父母与子女,还可以扩展到长辈与晚辈之间的关系。父子关系中要做到“父慈子孝”,即父母应该慈爱子女,子女应孝养父母。需要说明的是“慈爱”是广义的,它至少应含有以下意义。 养育。父母对子女理所当然负有养育的责任。

关爱。“关爱”不等于“溺爱”,是要照顾好,并培养好。

教育。教育不是靠边口头传授而是身体力行,“上有所施”才会“下有所效”。父母的一言一行都直接影响子女的发展。

(二)夫妇关系

这里“夫妇关系讲述了从择偶到相处的一系列的规则。

1、择偶。择偶的标准应该是贤德,而不是金钱、地位、容貌等。

2、过程。交往的过程应依据自然的发展规律,即相识——相知——相惜——相爱——结婚的发展规律。

3、相处。重点突出相处的言语、行为、心地、感觉。爱的'言语应该是正直的,爱的行为是成全的,爱的心地地无私的,爱的感觉是温暖的。

以下三种关系,只要把握“仁爱”两字便可处理得当,故简略介绍。

(三)君臣关系

泛指上司与下属的关系。

(四)兄弟关系

泛指长幼之间的关系。

(五)朋友关系

这是一种最广泛的关系,可以认为“普天之下皆朋友”,也只有这样才能“人无伦外之人”。

学好“中国传统文化”,发扬“中国传统文化”

现在,我明白了中国传统文化所教导的内容才是真正的“素质”所在。那么我就要将它学好,并将它光大。当然其实真正难的不是学而是做。现在就让我们从小事做起,从身边做起吧??

《三字经》是我国古代的儿童识字课本,是中国传统的儿童启蒙读物,大约成书于距今九百多年的宋朝。《三字经》来历无从精确考证,但一经问世即广为流传,实际上成为了全国通用的儿童教材,而且经后世学者不断增补,历久弥新。《三字经》与《百家姓》、《千字文》合称为“三百千”。值得注意的是,在“三百千”中,只有《三字经》获得了崇高的文化地位,被尊称为“经”。《三字经》植根于传统文化,以中国历史为素材,讲述学习和教育的重要性。其中许多观念已融刻在中国人的思想血脉中,如开篇的“人之初,性本善”,大多数中国人都耳熟能详。

虽然在中国思想史上,人性的善恶没有定论,然而《三字经》中“人之初,性本善”的观念体现了中国文化对人类的美好信念和期望。《三字经》一方面认为人本性是向善的,另一方面又强调后天环境对于人成长的重要性,所谓的“近朱者

赤,近墨者黑”,讲得就是这个道理。我们可以找到很多历史故事来印证成长及教育环境的重要性,比如曹植、曹丕、曹彰和曹冲四人同是曹操的儿子,但由于成长经历不同,差距越来越大,甚至完全不像兄弟。《三字经》认为,对于孩子来说,如果没有良好的后天环境,再善良的天性都会受到污染。同时,学习是一种生命的过程,学任何一样东西,必须专心致志、持之以恒,一心一意地去 经历,才会有所成。

读《弟子规》后感2

“弟子规,圣人训,首孝悌,次谨信……”从上学期开始,我们一遍遍诵读着琅琅上口的《弟子规》,一次次聆听着《弟子规》给我的深刻的教育,《弟子规》作为我们中华民族优秀的文化传统,给了我很多收获,很多启发。 《弟子规》中的一字一句就像一位智者的亲切教导,下面,我就来谈谈让我体会最深刻的一条吧。

“父母呼,应勿缓,父母命,行勿懒,父母教,须敬听,父母责,须顺承”意思是:父母教你的时候,你应该及时回答;父母叫你去做一件事时,你不可以拖拉;父母教育你时,你应该静静地听,即使父母错了,也不能责怪他们。但对照我的行为却常常相反:晚上,我正在看电视,妈妈叫我去吃饭,我一直没有应声,直到妈妈走过来,我才及不耐烦地答应了。但是,自从我学习了弟子规之后,就再也没有这样过了,因为弟子规让我懂得了尊敬师长,孝敬父母的'道理。

是啊!弟子规就像一位无声的老师,时时刻刻影响着我们,教育着我们,默默地开导着我们,让我们健康的成长着。读了《弟子规》,让我获得了打开成功之门的密钥,指引着我们的人生道路,丰富我的知识,充实我的生活,让我沉浸在多姿多彩的生活中。

除了这些,《弟子规》中的许多地方也是很值得我们去学习,去感悟、体会的,只要同学们认真体会,一定会悟出其中蕴藏的许多“瑰宝”!

同学们,让我们来细细地品味《弟子规》吧,他会教导我们怎样学习,怎样做人,它就是我们身边的良师益友,是我们的校园沉浸在《弟子规》的洗礼中!

读《弟子规》后感3

“父母呼,应勿缓,父母命,行勿懒。父母教,须敬听,父母责,须顺承。”这两名话的意思是说父母呼唤应及时应答,不要慢吞吞的,父母有事要我们帮忙,要马上去做不要拖延时间,父母教育我们,要恭敬地聆听,当做错事时,父母责骂时,应当虚心接受。在现实生活中我呢,妈妈叫我洗衣服,我只答应个是,又埋头钻进了书海里。有一次妈妈讲一题非常难的奥数题给我听,我却拿了本漫画在底下津津有味的`看,便不时传来嘻嘻哈哈的笑声,妈妈转脸看了我一眼,发现我正在看漫画书,非常生气,走上前来拿走了我的漫画书撕成了3半,我火了,向前和她吵了一架,现在想来真是后悔呀!

我的好朋友杨星月告诉我什么叫“凡出言,信为先,诈与妄,溪可焉”。那天我和杨星月说好到我家一起做作业,早上还好,可到了中午就下起了大雨。我想杨星月一定不会来了,这时门铃响了,我开门一看,呀是杨星月。只见她脸上全是泥巴和未干的雨水,她还跟我说她今天一吃完午饭就出发了,可走到半路,忽然下起了大雨,我不知说什么好,急忙让她坐下,还拿了条毛巾给她。

《弟子规》一书是我的好朋友,我非常喜欢它。

读《弟子规》后感4

寒假的那一天,我和好朋友廖在沛一起去了了丽景学校参加语文老师让我们去的冬令营。

我们如期地来到了丽景学校。

这的老师素质非常高,有的还是北京大学的大学生和研究生与大学生呢。他们都是北京大学儒行社的,所以他们教我们的也都是与儒家有关联的东西了。他们可个个才华横溢,学富五车呀!

在这里的.课程大多都是有关《弟子规》的。也有与历史有关的东西。

最让我感到深刻的便是《弟子规》中的兄道友,弟道恭。因为我在没有学习《弟子规》之前我对弟弟十分不友好,经常对他凶巴巴的,这也因为他太讨厌了,但是我学了《弟子规》之后,明白了对待兄弟就要恭敬,这样他也会对你好,就因为学了《弟子规》所以我和弟弟已经三个月都没有发生争吵了。

在丽景学校的这7天中,让我明白了许许多多的道理,尤其是《弟子规》给我的指引最大。是它让我懂得了如此多的知识。我以后一定要多多看看古代的文学经典!他还让我懂得了古人的智慧一点都不小,而是非常地高!

读《弟子规》后感5

在现在这个高速发展的经济社会,越来越多的年轻人都不在自己的父母身边,为了自己的事业,为了养家糊口,背井离乡,远离自己的`父母,父母的这种亲情正在慢慢淡化!父母对我们的爱,永远都在。听到你在外面过得很好的时侯,他们很高兴,逢人都说。要是遇到什么麻烦时,父母都会担心的不得了,睡不着觉!为了让我们娶上媳份儿,操心至极!所以,父母的爱,是无私的,是伟大的!

但是,现在我们很多人,却忽略了父母的爱,认为父母总是杞人忧天,唠唠叨叨,总会跟父母产生不一致的看法,甚至认为父母不爱我们了,这个时侯,我们还会如何去孝敬父母呢?弟子规告诉了我们答案。不管怎么样,我们听从父母的意愿是对他们最大的尊敬,我们应该更加宽容,体谅得照顾父母。对他们要有耐心,父母健康的时侯,我们会很自然的孝顺父母,父母真正生病了,需要我们照顾的时侯,我们是否真的能够做到耐心,孝心呢?

父母也有犯错的时侯,我们做子女的要帮助他们改正,对他们的不良嗜好,我们有责任去帮助他们,这也是一种孝心。但是一定得讲究方法。

父母渐渐老去,我们也有自己的压力,不管怎么,珍惜现在,珍惜与他们的每一刻。

【读《弟子规》后感】相关文章:

读弟子规后感08-13

读弟子规后感01-11

读弟子规后感[优]08-26

读弟子规后感7篇06-23

读弟子规后感(7篇)08-09

读《弟子规》后感3篇【荐】03-17

读完《弟子规》后感觉11-05

读《弟子规》心得【精选】05-16

读《弟子规》的感悟10-02